«Когда я была маленькой, меня очень мучило, что я не могу разобрать, о чем говорят цветы. Мой учитель ботаники уверял, что они ни о чем не говорят. Не знаю, был ли он глух или скрывал от меня правду, но он клялся, что цветы совсем не разговаривают».

© Жорж Санд

Когда в 1876 году Жорж Санд написала сказку о девочке, умеющей понимать язык цветов, флориография — искусство цветочного шифра — уже около столетия была популярна в высших кругах Европы. Этот условный язык зародился на Востоке, в частности в Турции, и был привезен в Европу в середине XVIII века леди Мэри Уортли Монтегю — поэтессой и женой британского посла в Стамбуле. В своих письмах, опубликованных посмертно в 1763 году, она описала тайную систему символов, с помощью которой цветы использовались для любовной переписки. Вдохновленные этой идеей, европейские издатели начали массово выпускать цветочные словари. Уже к 1810-м годам во Франции формируется целый жанр — «язык цветов», сочетающий ботанику с литературой, мифологией, религией и культурными кодами. Значение каждого цветка определялось его внешним видом, окраской, формой, а также легендами, с ним связанными. Викторианские женщины активно использовали этот язык, вплетая цветы в прически, создавая букеты, в которых чувства, желания и даже предостережения передавались без единого слова. Наполненная поэзией и символизмом, флориография стала утонченным способом общения — особенно в эпоху строгих социальных норм. С началом XX века и на фоне катастроф Первой мировой войны этот язык постепенно вышел из моды, но следы флориографии по-прежнему узнаваемы — в литературе, дизайне, визуальной культуре и искусстве.

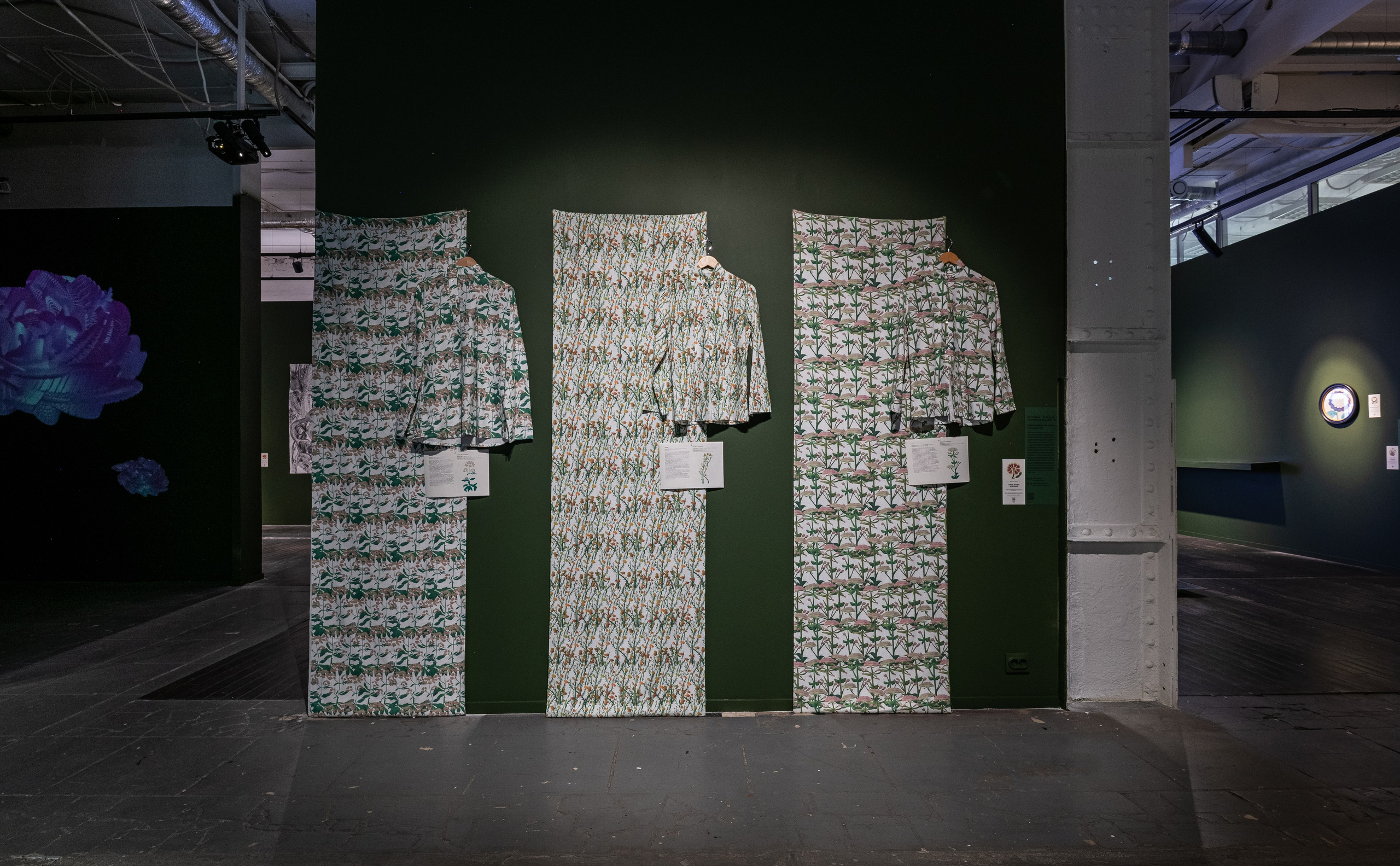

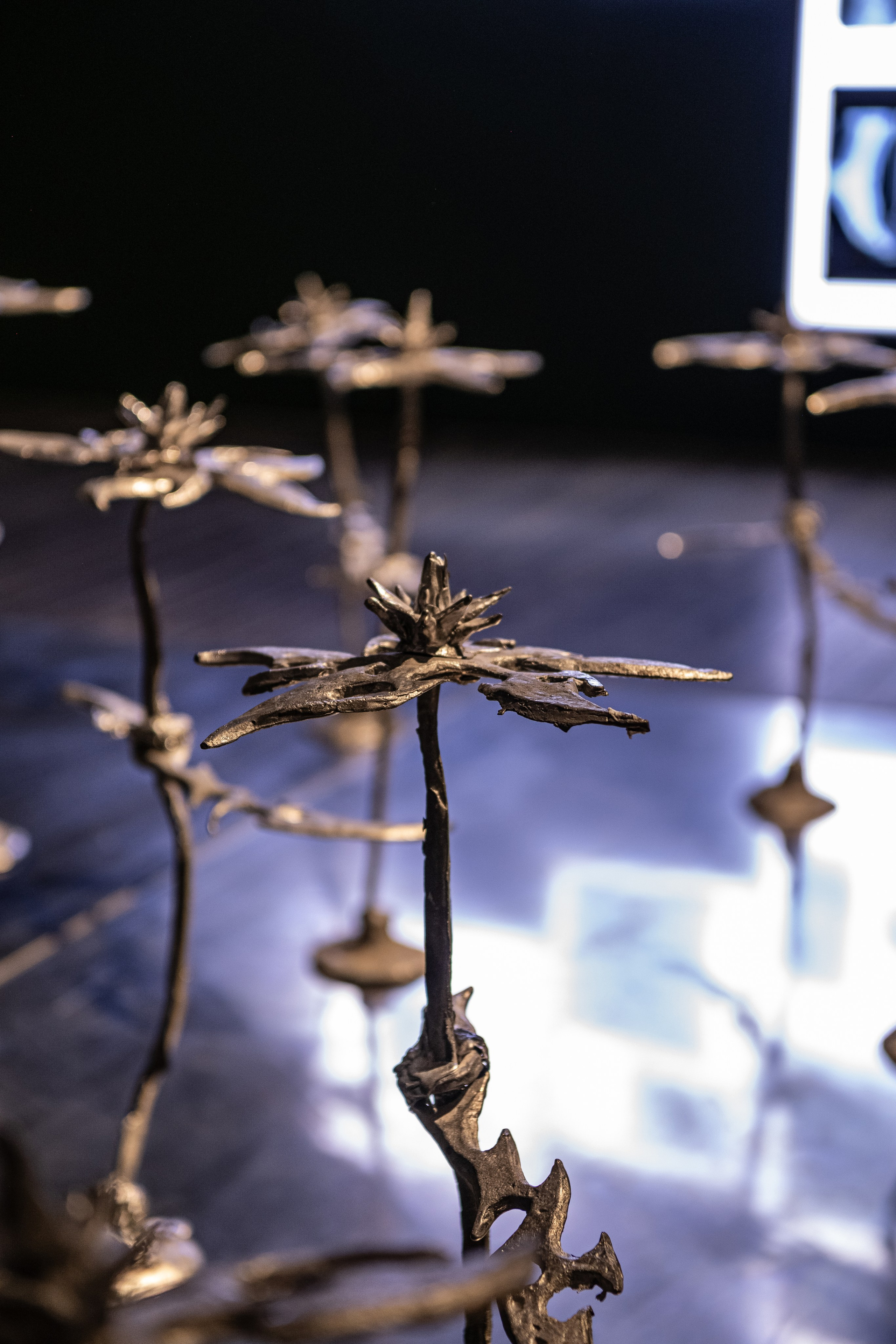

Выставка «О чём говорят цветы?» задумана как платформа для диалога между флориографией и современным искусством. Художники, чьи работы представлены в экспозиции, буквально пересобирают язык цветов, конструируя новую флора-семиотику, в которой важны не только форма и цвет растений, но и их материальность, контекст, знаковость. Цветочные образы в этих работах перестают быть лишь декоративными или символическими элементами — они становятся носителями сложных концептуальных каркасов, формируя многослойные метафоры.

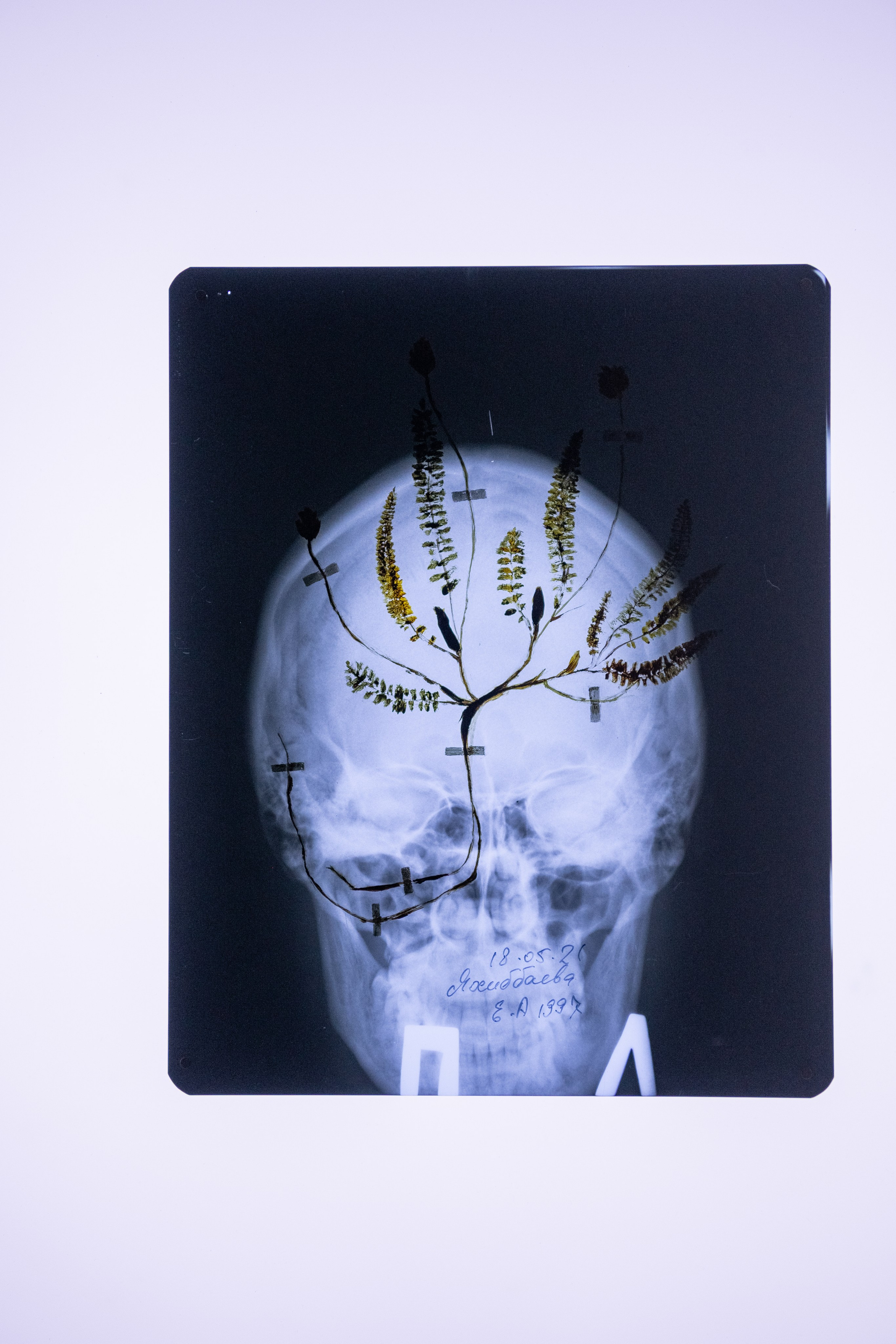

Цветы традиционно ассоциируются с мимолетностью: они живут недолго, быстро увядают, исчезают почти бесследно. Поэтому флора в искусстве часто становится образом памяти, утраты, того, что ускользает, но продолжает существовать. В этом ключе работают Александра Лурье, Мария Панина, Анна Ставиноженко и Алина Керимова. В условиях климатического и политического кризиса флора всё чаще приобретает черты уязвимости и тревоги — как в произведениях Анастасии Ковалевой, Александры Замуруевой и Полины Филипповой. Некоторые художницы — Ирина Афанасьева и Галя Фадеева — радикально переосмысляют саму идею «языка цветов», отказываясь от устоявшихся символов в пользу новых способов выражения. Когда мы говорим о цветах, чаще всего представляем нечто живое, хрупкое, осязаемое. Но что происходит, когда флора теряет материальность и превращается в цифровой образ? Этим вопросом задаются Маша Рогова, Dariella и Ольга Филина. Цветы на выставке становятся поводом для разговора об идентичности, личной истории и глубинной саморефлексии — в работах Инги Татаршао, Екатерины Иваницкой и Марьи Дмитриевой. Отдельно на выставке представлен «Цветочный гороскоп» — фантазийный диджитал-проект арт-группы Agey Tomesh.

Одной из концептуальных линий выставки становится метафорическое сближение феноменов гербария и коллекционирования. Собирать гербарий и коллекционировать искусство — значит прикасаться ко времени. В обоих случаях речь идет о выборе, отборе и сохранении того, что может исчезнуть. Однако в постцифровую эпоху, когда границы между физическим и виртуальным всё больше размываются, возникает новая форма взаимодействия с искусством — фиджитал-коллекционирование, объединяющее материальное (physical) и цифровое (digital). Будучи частью выставочной программы Биеннале частных коллекций, проект предлагает поразмышлять о природе фиджитал-коллекционирования. Этот формат стал основой платформы artz.work, где зрители могут найти все представленные на выставке работы — добавить запомнившееся произведение в свою цифровую коллекцию и приобрести принт на его основе.

И всё же важным посылом этой выставки остается не классификация, а сопереживание. Всё чаще в искусстве последних лет флора появляется не как декоративный элемент, а как эмпатический образ. Это флора против страха — форма, упрямо сохраняющая человечность там, где она особенно уязвима. Так рождается то, что можно назвать травматичным процветанием — способностью расти на обломках, цвести несмотря ни на что. В конце концов всё сводится к этому: бережно держать в руке нечто хрупкое — и не отпускать.

фото экспозиции: Роман Коновалов

со-куратор проекта: Васса Пыркова

дизайн: HSE DESIGN LAB

продюсеры: Анна Аравина, Полина Саратовская

HSE ART Gallery, Москва, 2025